在全球经济发展格局中,湾区经济因其开放协同、产业集聚和创新引领等优势,成为驱动区域增长的核心引擎。从东京湾区的先进制造业、纽约湾区的金融贸易,到粤港澳大湾区的科技创新,世界级湾区均依托江海交汇的区位优势,形成高度一体化的经济生态。从北部湾的跨境合作、杭州湾的数字经济到珠江三角洲的外向经济,覆盖沿海三大经济圈,均衡南北、联动内外。

然而,“黄河大湾区”的提出并非简单对标既有模式,而是基于黄河流域的“自然地理独特性”“文明传承核心性”和“生态经济协同性”,构建具有中国特色的新发展范式。

(1)地理形态独特:不同于沿海湾区,“黄河大湾区”以“九曲八大湾”为核心,依托河流蜿蜒串联内陆与海洋,形成“流域型湾区”新模式。

(2)文明根基深厚:全球湾区多侧重经济功能,而“黄河大湾区”同时承载中华文明根脉,是文化、生态与经济三位一体的综合体系。

(3)生态战略优先:其他湾区以产业扩张为主导,“黄河大湾区”则需统筹“山水林田湖草沙”系统治理,探索生态保护下的高质量发展路径。

“黄河大湾区”绝非对既有湾区的模仿,而是立足中国国情、回应全球可持续发展议题的原创性方案。其独特性在于:“以一条大河重构人地关系”,在生态约束中寻找增长动能,在文明溯源中定义未来价值。这一战略若能落地,不仅将改写中国区域经济版图,更可为全球大河流域治理提供“中国方案”。

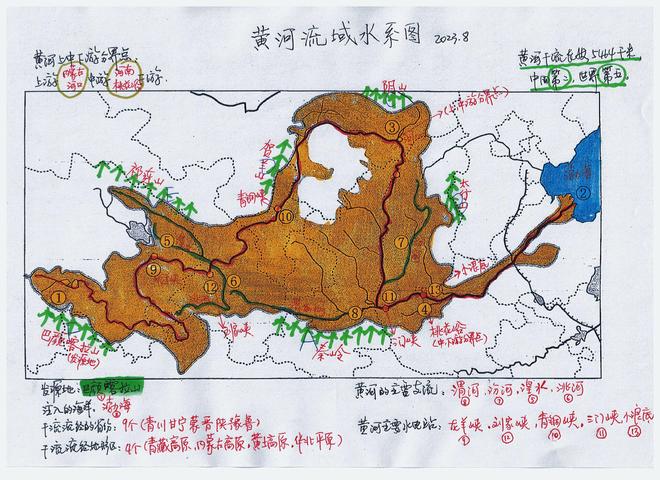

黄河不仅承载着深厚的历史文化内涵,更是自然地理与地质演变的杰出代表。其形成和发展过程,既体现了地球内力作用与外力作用的相互配合,也彰显了大自然的鬼斧神工。

黄河的地质演变与地球内部的动力作用息息相关,其中喜马拉雅运动对其形成及发展产生了深远影响。喜马拉雅运动不仅抬升了青藏高原,还对黄河的水系格局和流向产生了重要影响。这一时期,由于地壳的强烈运动,青藏高原逐渐隆起,形成了高耸的山脉和深邃的河谷。在此背景下,黄河逐渐从源头的涓涓细流,汇聚成波涛汹涌的大江大河。

喜马拉雅运动期间,地壳的碰撞和抬升导致地表岩石发生断裂和位移,为黄河的发育提供了优越的地质条件。黄河在这一时期,开始在青藏高原上切割出深邃的河谷,逐渐形成了其上游的高原地貌。随着地壳的进一步运动,黄河不断向其下游侵蚀和扩展,最终形成了今天我们所见到的九曲黄河。

此外,化石证据也为黄河的古海洋环境提供了有力佐证。在昆仑山和珠峰等地区,广泛分布着海蛎子化石,这些化石的存在充分说明了青藏高原地区在远古时期曾是一片汪洋大海。随着青藏高原的隆起,这些海洋环境逐渐演变为陆地,而黄河也在这片新生的陆地上开始孕育和发展。

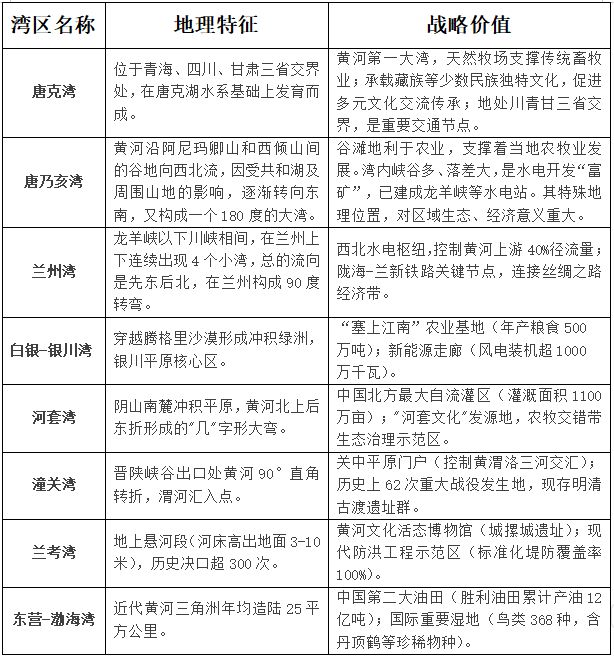

黄河流经多个省份,形成了独具特色的“九曲八大湾”。这些湾道从上游到入海口依次为唐克湾、唐乃亥湾、兰州湾、白银-银川湾、河套河湾、潼关湾、兰考湾、东营-渤海湾。每一个湾道都独具特色,既是黄河自然地理的重要标志,也承载着丰富的历史文化内涵。

唐克湾位于川甘青三省交界处,呈“S”形大拐弯。这里地势平坦,水流舒缓,集壮美风光与生态价值于一体。唐乃亥湾位于青海兴海县,呈180度大转弯,河湾周边峡谷多、落差大,是水电开发要地,已建龙羊峡等电站。

兰州-白银湾位于黄河上游,这里峡谷纵横,水流湍急,形成了壮美的黄河风光。河套湾位于内蒙古包头地区,这里地势平坦,水流平缓,形成了黄河上游的冲积平原——银川、乌海、包头、鄂尔多斯、呼和浩特。

进入陕西和山西交界处的潼关湾,黄河两岸山峦叠嶂,水流湍急,形成了著名的晋陕大峡谷。兰考湾继续向南延伸,流经河南东部平原地区,为这片土地带来了丰富的水资源。最终,黄河在东营汇入渤海,形成了广阔的滨海三角洲——渤海湾。

(1)地理枢纽性:兰州-白银湾、河套湾、潼关湾分别控制青藏高原-黄土高原、关中-中原、泰山-渤海三大地理单元过渡带,如同天然的“地理阀门”。东营湾的持续造陆,使中国在渤海持续获得战略纵深。

(2)文明连续性:从河套湾的贺兰山岩画(距今1万年)到仰韶文化(距今7000年),八大湾串联起完整的文明演进链条。兰考湾的“城摞城”遗址(6座古城垂直叠加),实证黄河与中华文明“破坏-重生”的互动逻辑。

(3)生态阶梯性:上游兰州湾重点保障水源安全(供给沿黄50城市用水);中游潼关湾实施“拦粗排细”调沙工程(减少小浪底水库淤积);下游东营湾开展“陆海统筹”生态修复(恢复湿地35.5万亩)。

黄河作为一条大河,其地貌多样性极为丰富。山脉屏障如贺兰山、阴山、太行山等,对黄河的流经区域和湾区塑造产生了重要影响。这些山脉阻挡了部分气流和降水,形成了独特的气候和生态环境,同时也影响着黄河的流向和侵蚀作用。

贺兰山位于宁夏回族自治区,是黄河上游的重要山脉。它阻挡了西北冷空气的南下,为宁夏平原带来了温暖湿润的气候。同时,贺兰山的侵蚀作用也对黄河上游的水系格局产生了影响。阴山和太行山则分别位于黄河的中游和下游地区,它们对黄河的流向和侵蚀作用也起到了重要作用。

在地理单元方面,黄河流经的高原、峡谷、河谷平原、冲积扇和滨海三角洲等地貌各具特色。高原地区地势高峻,气候干燥,形成了独特的高原地貌;峡谷地区则因河流侵蚀作用而形成深邃的峡谷,如晋陕峡谷;河谷平原则因河流冲积作用而形成肥沃的土地,如银川平原、河套平原和华北平原;冲积扇则主要分布在黄河中下游地区,是河流携带泥沙在出山后形成的扇形地貌;滨海三角洲则位于黄河入海口附近,是黄河携带泥沙在海洋沉积作用下形成的扇形地貌。

黄河的自然地理与地质形成是一个复杂而漫长的过程,它既是地球内力作用与外力作用的产物,也是中华民族历史文化的重要载体。

黄河,这条横贯中国北方的母亲河,不仅以其奔腾不息的流水滋养了大地,更以千万年的自然变迁与人类文明的互动,塑造了中华文明的精神内核。从远古时期的河道改道到孕育华夏文明的曙光,从黄土高原的农耕奇迹到神话传说的文化积淀,黄河的历史演变与文明发源始终交织成一幅波澜壮阔的史诗画卷。

黄河的河道变迁堪称一部流动的地理史。上古时期,黄河曾以“禹河故道”为基础,自青藏高原奔涌而下,经龙门、洛阳、郑州,于江苏盐城注入黄海。其支流更曾北抵河套、南达淮河,形成庞大的水系网络。历史记载的多次重大改道中,“夺淮入海”(1194年长期稳定的侵淮)与“北流天津”(公元前602年之前和1048—1128年)最具标志性。前者因黄河侵占淮河河道,导致豫东、皖北地区水系紊乱,湖泊淤积;后者则使鲁西平原土地盐碱化,迫使数百万民众迁徙。这些改道不仅改变了区域地貌,更深刻影响了农业格局与生态平衡,例如淮河流域从“鱼米之乡”沦为水患频发之地,华北平原的土壤肥力因泥沙沉积发生剧变。

在黄河的冲积平原上,考古发现串联起华夏文明的早期轨迹。距今7000年的仰韶文化彩陶,揭示了黄河流域新石器时代先民的审美觉醒;河套地区旧石器遗址出土的狩猎工具,勾勒出人类适应北方草原的生存智慧;大汶口文化的蛋壳黑陶与玉器,则彰显了手工业的专业化进程。至早期王朝时期,二里头遗址的宫城基址与青铜作坊印证了夏代都邑的雏形;郑州商城出土的甲骨文与青铜礼器,记录了商王朝的祭祀体系;西周洛邑遗址的车马坑与礼制建筑,更昭示着“礼乐文明”的制度化进程。这些遗址如同文明坐标,串联起黄河流域从聚落到国家的演进脉络。

黄土高原的特殊地质构造,为华夏农耕文明提供了天然温床。其疏松肥沃的黄土层易于石器耕作,年降水量400-600毫米的气候条件恰好满足粟、黍等旱作农业需求。这种地理特性催生了定居农业,进而衍生出以家族为单位的宗法制度。神话传说则赋予这片土地更深层的文化意义:燧人氏钻木取火的传说暗合早期人类掌握自然力的历史进程;伏羲画卦的创举隐喻着先民对宇宙规律的探索;神农尝百草的故事折射出农业与医药的起源;女娲补天的神话更暗含治理水患的集体记忆。这些传说虽具神话色彩,却真实反映了黄河流域先民与自然抗争、创造文明的精神历程。

纵观黄河的历史长卷,自然之力与人类智慧始终在互动中塑造文明。河道变迁见证着地理环境的动态平衡,考古遗址铭刻着文明进阶的坚实脚步,黄土高原承载着农耕文化的深层基因。今天的黄河依然在流淌,其裹挟的不仅是泥沙,更是五千年文明沉淀的精神遗产——这种在适应自然中寻求发展、在敬畏天地中创造文明的智慧,早已融入中华民族的文化血脉,成为永恒的精神丰碑。

黄河的九曲回肠间,流淌着泥沙与岁月,更编织着一条跨越千年的经济文化纽带。从上古渡口的舟楫往来,到现代城市群的产业联动;从农耕文明的沃野粮仓,到工业时代的能源动脉,黄河流域始终是中华大地上最具生命力的发展轴线。这条纽带既承载着历史的厚重记忆,又激荡着新时代的创新脉搏。

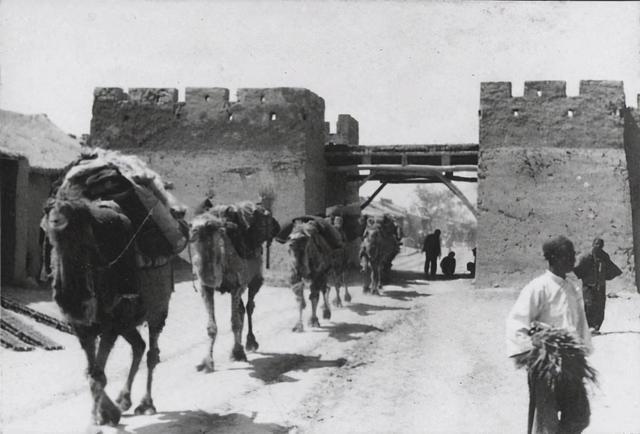

黄河流域的经济血脉自古便沿着河道延伸。潼关作为“三秦锁钥”,曾是连接关中与中原的咽喉要道,商旅在此验牒纳税,形成“车马辐辏,帆樯林立”的盛景;风陵渡“鸡鸣三省”的地理优势,使其成为晋陕豫物资集散中心;孟津渡作为武王伐纣的誓师地,后发展为漕粮转运枢纽。这些古代渡口如同珍珠串联,构成了流域商贸网络。及至现代,兰州-白银城市群依托黄河水电与有色冶金,打造西北工业重镇;呼包鄂榆城市圈借力鄂尔多斯能源,崛起为“北方能源三角”;郑州-洛阳-开封中原城市群以交通枢纽优势,形成先进制造产业集群;山东半岛城市群则通过黄河口港口群,架起海陆联动的开放桥梁。古今经济动脉在黄河流域完成时空接力。

黄河流域的文化遗产如同活态史诗。碛口古镇的明清货栈与驼道遗迹,凝固着晋商“走西口”的拓荒精神;韩城司马迁祠与元代古建筑群,承载着“史家绝唱”的文化重量;开封清明上河园以动态复原的虹桥市井,重现北宋东京梦华。自然馈赠同样造就生态奇观:壶口瀑布的“千里黄河一壶收”展现造化雄奇,三门峡天鹅湖每年迎候万只候鸟缔造“白色交响”,东营黄河口湿地“黄蓝交汇”的生态画卷入选世界自然遗产名录。这些文化遗产与自然景观相互滋养,构建起从历史纵深到生态立体的旅游资源体系。

黄河冲积平原造就了中华农耕文明的物质基础。河套灌区“黄河百害,唯富一套”的千年灌溉系统,至今保障着“塞上粮仓”的丰饶;华北平原凭借黄河泥沙沉积形成的沃土,成为养育亿万人口的“中原粮仓”。当农耕文明遇见工业革命,流域经济迸发新动能:鄂尔多斯盆地煤炭与天然气储量占全国1/3,托起国家能源安全战略;郑州“米字形”高铁网催生智能终端产业集群,手机产量占全球1/7;济南科创走廊汇聚量子科技、人工智能等前沿领域,驱动黄河流域新旧动能转换。从麦浪翻滚的田野到高精尖的实验室,黄河滋养着全产业链的升级迭代。

黄河流域的经济文化纽带,既是先民“逐水而居”的生存智慧,更是当代“人水和谐”的发展哲学。当古老的渡口化作立体交通网,当历史名城变身创新策源地,当农耕传统嫁接现代科技,这条母亲河始终以其包容与韧性,书写着文明传承与时代创新的双重叙事。站在新的历史节点,黄河流域的可持续发展,不仅要守护“黄河宁,天下平”的生态基底,更需激活“千年文脉,万象更新”的文化动能,让这条金色纽带继续串联起中华民族的过去、现在与未来。

在全球湾区经济的版图中,东京湾区以产业集聚闻名,纽约湾区以金融枢纽立身,粤港澳大湾区以开放创新突围。而横跨中国北方九省二市的“黄河大湾区”,正以生态治理与文明传承的双重使命,书写着全球湾区发展的新篇章。这片承载华夏文明五千年基因的土地,既要破解跨省协同的治理难题,又要探索生态保护与经济发展的共生路径,其独特性和复杂性在世界湾区史上绝无仅有。

国际湾区的发展经验为“黄河大湾区”提供了重要参照。东京湾区依托港口经济与产业集群,形成全球最大的临港工业带:京滨、京叶两大工业带集中了日本26%的经济总量,六大港口年货物吞吐量占全国四成,原油进口占三成,LNG进口占五成,通过“港口-工厂-全球市场”的闭环,实现资源高效调配。纽约湾区则以金融资本驱动发展,华尔街聚集全球2900余家金融机构,曼哈顿单平方英里内即有250家外资银行,其金融辐射力通过波士顿的基金中心、费城的重工业基地形成多层次分工网络。粤港澳大湾区则凭借制度创新突破边界,横琴、前海、南沙、河套四大合作平台通过“一区两制”实现跨境要素流动,2023年经济总量突破14万亿元,专利能力位居全球四大湾区前列,形成“开放倒逼改革”的独特路径。

相较于国际湾区,“黄河大湾区”面临更复杂的双重挑战:既要修复生态基底,又要激活文明基因。

黄河流域水土流失面积占全国70%,泥沙含量是长江的80倍,生态脆弱性远超其他湾区。山东率先探索“风光储协同”模式,海上风电装机量跃居全国第三,光伏发电年均增速27.4%,梁山港成为全国首个“双碳”认证内河港,实现煤炭运输减排30%。宁夏石嘴山创新跨省远程评标机制,与山东、河南等10省市共建黄河流域公共资源交易联盟,推动河道治理工程高效落地。

从仰韶彩陶到夏商都城遗址,黄河流域的历史遗产密度居全国之首。山东济钢集团从钢铁巨头转型为空天信息产业基地,自主研发的卫星行波管打破国外垄断,将工业遗产转化为科技创新的文化符号;东阿阿胶通过智能化改造,让传统中医药融入现代产业链,年产值突破百亿。这种“新旧动能转换”不仅重塑产业格局,更让文明基因在现代经济中焕发生机。

覆盖青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九省及北京、天津两市的“黄河大湾区”,其协同难度远超单一行政区的国际湾区。当前突破体现在三方面:

第一,生态补偿机制的创新。小清河流域首创“提闸时间+总氮指标”双重考核,鲁豫两省通过47次联合执法实现水质数据共享效率提升300%,日照水库EOD项目将治水转化为生态旅游与高端渔业,年收益超2亿元。

第二,产业带的梯度布局。上游青海、甘肃聚焦光伏与储能,中游河南、陕西发展先进制造,下游山东打造日韩合作枢纽。如鄂尔多斯能源基地与郑州制造业走廊形成“煤-电-铝-终端产品”跨省产业链,兰州-白银城市群与呼包鄂榆能源三角实现风光电互补。

第三,文化资源的联动开发。沿黄九省共建“黄河文化旅游带”,碛口古镇的晋商文化与开封清明上河园的宋韵IP通过数字化平台串联,年吸引游客超1.2亿人次,文旅收入占比流域GDP达8%。

“黄河大湾区”的探索证明,湾区经济不必局限于沿海地域或单一功能。它以生态治理重构发展逻辑,以文明传承赋能产业升级,以跨省协同打破行政壁垒,为全球提供了“人与自然共生”“历史与未来对话”的新型湾区范式。当东京湾区仍在应对产业转型阵痛、纽约湾区受困于金融资本垄断时,“黄河大湾区”正以系统性治理智慧,书写着生态文明时代的湾区发展史诗。这条母亲河的澎湃浪潮,终将汇入人类可持续发展的浩瀚海洋。

黄河作为中华民族的母亲河,不仅承载着厚重的历史文化,也是中国北方经济社会发展的重要支撑。构建北方“黄河大湾区”,是实现黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的重要举措。这一构想以区域协作为基础,以生态保护为前提,以高质量发展为目标,通过统筹上中下游不同区段的功能定位,打造一条生态优先、绿色发展、文化繁荣、经济活跃的黄河大走廊。

构建“黄河大湾区”的首要任务是打破行政区划壁垒,建立跨省份、跨区域的协作机制。在总部选址上,郑州、济南、兰州和包头各具优势,需要综合考量。

作为中原经济区核心城市,郑州不仅是全国交通枢纽(米字形高铁网、中欧班列集结中心),更是承接京津冀协同发展、辐射中西部的重要节点。其背靠京津冀城市群,可吸引京津科技资源外溢,推动中原城市群产业升级;依托中原经济区1.5亿人口腹地,能有效整合河南粮食生产、装备制造等优势,打造黄河流域“陆海内外联动”的关键跳板。

济南作为环渤海与长三角两大经济圈的连接点,具有双向开放优势。向北可联动京津冀,共建渤海湾港口群,发展海洋高端装备、生物医药等产业;向南可通过京沪通道对接长三角,承接集成电路、人工智能等产业转移,打造“黄河-长江经济带协同示范区”。此外,济南新旧动能转换起步区的建设,为黄河流域绿色低碳转型提供试验场。

兰州在西部大开发中承担着“西向开放门户”功能,中欧班列、陆海新通道在此交汇。依托兰州新区和兰白国家自主创新示范区,可集聚西部生态治理科技资源(如寒旱所、沙漠研究所),开展黄河上游水土保持、荒漠化防治等技术攻关。同时,作为西北地区唯一国家级城市群——兰西城市群的核心,其总部功能可带动青海、甘肃等省融入大湾区建设。

包头因其位于黄河“几”字形顶端,是呼包鄂榆城市群中心城市。包头稀土资源占全球38%,拥有包钢、一机等重工企业,可在黄河流域能源革命中发挥关键作用:一是推动稀土新材料应用于风光电装备制造,助力能源结构转型;二是依托黄河凌汛区生态修复经验,探索工矿城市绿色转型模式;三是通过中蒙俄经济走廊,联动俄蒙资源市场,构建跨境产业合作平台。

建议采取“一总部多中心”的组织架构,例如在郑州设立协调总部,在济南和兰州设立分中心,实现全域覆盖、功能互补。同时,成立由沿黄各省区代表组成的“黄河大湾区”发展委员会,建立常态化协商机制,制定统一的规划标准、环保要求和产业政策,协调解决跨区域重大问题。

“黄河大湾区”应依据自然地理特征和经济社会发展水平,构建上中下游协同联动的核心发展轴线,形成优势互补、错位发展的空间格局。

这一区域应以生态保护修复为首要任务,重点实施三江源、祁连山等重大生态工程,增强水源涵养能力。青海段要严格保护冰川、雪山、冻土等高寒生态系统,科学划定生态保护红线,控制人类活动强度。甘肃段应加强甘南黄河重要水源补给区保护,推进玛曲沙化草原治理,恢复湿地生态系统。上游地区要严格控制高耗水、高污染项目,因地制宜发展生态旅游、高原特色农业等绿色产业,建立生态补偿机制,实现保护与发展的良性互动。

中游能源-文化带(宁夏-陕西-山西-内蒙古段)是国家重要的能源基地和中华文明发祥地。这一区域要统筹能源开发与生态保护,推动能源产业清洁高效发展。宁夏重点建设国家新能源综合示范区,加快煤炭清洁利用技术研发应用;陕西推进陕北能源化工基地转型升级,延长产业链条;山西开展能源革命综合改革试点,促进煤炭与新能源优化组合。同时,这一区域要深入挖掘黄河文化内涵,加强河套人遗址、陕西黄帝陵、山西壶口瀑布、宁夏贺兰山岩画等文化遗产保护利用,打造具有国际影响力的黄河文化旅游带。推动能源与文化跨界融合,发展文化创意、数字内容等新兴产业,培育新的经济增长点。

下游经济-创新带(河南-山东-渤海湾段)是黄河流域经济发展最活跃、开放程度最高的区域。这一区域要充分发挥产业基础雄厚、创新资源密集的优势,建设具有全球影响力的先进制造业和现代服务业基地。河南依托郑州航空港经济综合实验区,发展智能终端、高端装备等产业集群;山东发挥新旧动能转换综合试验区先行先试作用,培育新一代信息技术、生物医药等战略性新兴产业。同时,要加强与京津冀、长三角城市群的联动发展,共建渤海湾世界级港口群,提升对外开放水平。下游地区要率先探索高质量发展路径,在科技创新、制度创新、模式创新等方面为全流域提供示范。

三大发展轴线不是相互割裂的,而是有机联系的整体。要通过基础设施互联互通、要素市场一体化、生态环境共保联治等措施,增强区域发展的协同性和整体性,形成“上游保护、中游提质、下游引领”的协调发展新格局。

“黄河大湾区”建设需要以重点工程为抓手,在生态修复、交通网络、文化传承等领域实施一批标志性项目,带动整体发展水平提升。

生态修复工程是“黄河大湾区”建设的首要任务。在黄土高原地区,要实施水土保持综合治理,推广淤地坝、梯田、林草植被等水土流失防治措施,建设以小流域为单元的生态清洁型综合治理体系。重点推进陕北、晋西、陇东等水土流失严重区域的治理工程,减少入黄泥沙量。在河口三角洲地区,要加强黄河三角洲湿地生态系统保护修复,实施退耕还湿、退养还滩,恢复湿地生态功能。建立河口生态流量保障机制,科学调控入海水量,防止海水倒灌和湿地退化。同时,全流域要推进水污染综合治理,严格控制工业、农业、生活污染排放,加强沿黄城市黑臭水体治理,建设沿黄生态廊道,提升流域生态系统质量和稳定性。

交通网络建设是促进区域互联互通的基础支撑。沿黄高铁作为贯穿大湾区的交通大动脉,应加快全线贯通,形成以郑州为中心的“几”字形高速铁路网。西段建设兰州至银川高铁,中段推进银川至太原高铁,东段完善郑州至济南高铁,实现沿黄主要城市2-3小时通达。黄河航运复航对降低物流成本、促进沿线经济融合具有重要意义。要科学论证全河段通航可行性,重点推进下游山东段、河南段航道整治,建设现代化港口群,发展公铁水多式联运。同时,完善沿黄高速公路网,加强省际断头路连通,构建“空中走廊”加强主要机场协同,形成立体综合交通网络。

文化IP打造是彰显黄河文化魅力的重要途径。要系统梳理黄河文化遗产资源,打造“黄河文明走廊”世界遗产线路。整合上游河湟文化、中游中原文化、下游齐鲁文化等特色文化资源,串联喇家遗址、仰韶文化遗址、殷墟、龙门石窟、泰山等历史文化遗产,申报世界线性文化遗产。建设黄河国家文化公园,打造一批标志性文化地标,开发具有黄河特色的文创产品。加强黄河文化国际传播,举办黄河文化论坛、艺术节等活动,提升黄河文化的国际影响力。推动文化与旅游深度融合,开发文化体验游、生态观光游、研学旅行等特色产品,讲好“黄河故事”。

重点工程建设要坚持系统观念,统筹考虑生态效益、经济效益和社会效益。建立科学的项目评估机制,广泛听取专家和公众意见,确保工程建设的科学性、可行性。创新投融资模式,发挥政府投资撬动作用,吸引社会资本参与,形成多元化投入机制。加强工程质量管理,打造经得起历史检验的精品工程、示范工程。

构建北方“黄河大湾区”是一项系统工程,需要统筹谋划、久久为功。通过建立高效协同的区域协作机制,打造功能互补的核心发展轴线,推进重点工程规划实施,有望将黄河流域建设成为生态优美、经济繁荣、文化昌盛、社会和谐的现代化经济带。“黄河大湾区”的建设不仅将造福沿黄人民,也将为世界大河流域治理提供中国方案,展现中华民族的智慧和担当。在实施过程中,要坚持生态优先、绿色发展,尊重自然规律和经济规律,处理好保护与发展的关系,让黄河真正成为造福人民的幸福河。

“黄河大湾区”,这条以“九曲八大湾”为脉络、串联起中华五千年文明与生态治理智慧的宏大构想,不仅承载着黄河流域振兴的历史使命,更肩负着为全球大河流域发展提供中国方案的深远意义。站在新的历史起点,“黄河大湾区”的未来愿景,将在国家战略与文明复兴的双重维度上,书写人与自然和谐共生、历史与未来交相辉映的崭新篇章。

黄河流域横跨中国北方九省二市,覆盖全国40%的人口与30%的经济总量,但其发展长期面临“不充分、不均衡”的挑战。“黄河大湾区”的建设,正是破解南北经济差距、推动区域协同发展的关键抓手。

第一,推动北方经济均衡发展。当前,中国南北经济差距的根源在于产业动能与开放水平的差异。“黄河大湾区”通过“上中下游梯度布局”,构建全流域协同发展新范式:上游青海、甘肃依托风光水电资源,打造国家清洁能源基地;中游晋陕蒙推动传统能源绿色转型,建设氢能产业链;下游山东、河南则凭借先进制造业与开放港口群,成为对接全球市场的桥头堡。例如,鄂尔多斯能源基地与郑州智能终端产业集群的跨省联动,形成“煤-电-铝-终端产品”的全产业链闭环,带动中西部产业升级。这一梯度分工体系,将激活北方经济内生动力,缩小与长三角、粤港澳的区域差距。

第二,探索生态与发展的共生模式。不同于传统湾区以产业扩张为主导,“黄河大湾区”将“生态优先”写入发展基因。黄土高原水土保持工程、河口湿地修复等标志性项目,不仅减少入黄泥沙量、恢复生物多样性,更催生出“生态银行”“碳汇交易”等市场化治理机制。山东梁山港通过“风光储协同”实现煤炭运输减排30%,宁夏石嘴山跨省生态补偿机制推动10省市共建治水联盟。这些实践为全球大河流域提供了“绿水青山就是金山银山”的中国智慧,证明生态保护与经济增长绝非零和博弈。

黄河是中华文明的摇篮,也是世界大河文明的重要代表。“黄河大湾区”的建设,不仅关乎经济与生态,更是一场文明价值的全球输出。

第一,激活文明基因,构建文化共同体。从上游喇家遗址的史前灾难现场,到中游二里头夏都的青铜文明,再到下游曲阜孔庙的儒家圣地,黄河流域的文化遗产密度冠绝全国。“黄河大湾区”通过“文化遗产廊道”建设,将散落的文明符号串联为世界级线性遗产。例如,数字化复原的“清明上河园”与“晋商驼道”IP,年吸引游客超1.2亿人次;《黄河国家文化公园条例》的颁布,则为文化遗产保护提供法治保障。这种“活态传承”模式,让文明基因融入现代生活,凝聚起流域文化认同。

第二,输出中国方案,塑造全球话语权。黄河的治水史,是一部中华民族与自然共生的史诗。从大禹“疏浚导流”到当代“拦粗排细”调沙工程,从“夺淮入海”的生态教训到“陆海统筹”的湿地修复,黄河治理经验为尼罗河、密西西比河等流域提供了宝贵借鉴。山东济钢从钢铁巨头转型为空天信息基地,东阿阿胶以智能化激活中医药传统工艺,这些案例向世界证明:古老文明与现代科技可以共生共荣。通过“黄河国际论坛”“世界大河文明对话”等平台,“黄河大湾区”正从“中国母亲河”升级为“全球文明河”,输出可持续发展的人文价值观。

“黄河大湾区”的未来,不仅是一条河流的振兴,更是一种发展范式的革新。它将以系统性治理破解行政分割,以生态文明重构增长逻辑,以文化自信赋能全球话语。当东京湾区深陷产业转型阵痛、纽约湾区受困于金融资本垄断时,“黄河大湾区”正以“生态为基、文明为魂、协同为钥”的实践,为世界提供湾区发展的第三种可能——一种兼顾效率与公平、传承与创新的中国方案。

这条奔腾了五千年的母亲河,终将在新时代的浪潮中,以更加包容与智慧的姿态,汇入人类命运共同体的浩瀚长河。而“黄河大湾区”的愿景,也将成为中华民族复兴路上的一座精神丰碑,见证东方文明与世界对话的壮丽篇章。

——创意江山旅游规划院会同欧盟中国委员会、欧盟基金,全国农联盟及多家央国企及上市公司,全国各地拓展EPC十f十0综合体落地.模式,拓展欧洲许多先进文旅ip,并在全国征召文旅及乡村合伙人。团队总策划为中国策划学创始人陈放老师,原创旅游、乡村ip几千个。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

美媒晒布朗尼夏联数据为其抱不平:若他非詹姆斯儿子,所有人都会大肆吹捧他

688076,突发利空,社保基金“踩雷”!重卡行业加速回暖,布局公司出炉

纯进口SUV,标配全时四驱+2.5L水平对置,媲美普拉多,仅售24万多

裸车10.99万起 价格亲民适合家用 传祺M6该入手哪款配置?.mp4

《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律